Jeder Treffer eine kleine weiße Blase. Die Geschichte der Perfluordecalin (PFD) Patches begann mit der Suche nach einer Lösung für ein bisher ungelöstes aber kleines Problem bei der Laser-Tattooentfernung. Der so genannte „Frosting- oder Popcorn-Effekt“ entsteht bei der herkömmlichen Laserbehandlung, wenn die Impulsenergie ein Tattoo-Pigment trifft und sich durch Absorption und Kavitation winzige Gasbläschen an der Hautoberfläche zeigen.

Diese in der äußeren Hautschicht (Epidermis) sichtbaren weißen Punkte, reflektieren das Laserlicht des darauffolgenden und überlappenden Laser-Impulses und mindern den Therapieerfolg hierbei Schuss auf Schuss.

Bereits in den frühen 2010er Jahren begann das US-Unternehmen ON Light Sciences damit das DeScribe Patch zu entwickeln und Patente anzumelden.

Eine Art durchsichtiges, mit Perfluordecalin getränktes Silikon-Pflaster, das erstmals die Gasblasen nach dem vorangegangenen Laser-Impuls zuverlässig absorbieren und optisch klären können soll (wie man selbst erläutert).

Ab etwa 2012 fand dieses Verfahren auch in europäischen Praxen, Kliniken und spezialisierten Studios kurz und vereinzelt Anwendung.

Warum es das Pflaster-Management anscheinend nie wirklich geschafft hat ihre Perfluordecalin (PFD) Patches seriös im Markt der Laserbehandlungen zu etablieren, wissen wir nicht. Nichtmal nach Übernahme des Unternehmens durch Merz North America, Inc. 2016, commonly known as MERZ AESTHETICS.

Die Weiterentwicklungen in der Laser-Tattooentfernung sind derweil leider extrem schleppend, bringen zwischendrin aber doch auch immer mal wieder und gerne selbsternannte „Neuschöpfungen“ hervor.

Nun scheint irgendjemand aus dem asiatischen Raum diese PFD-Innovation aus 2010 für sich entdeckt zu haben, warum jeder der auch nur einmal „Laser“ hustet, plötzlich mit Spam-Tsunamis à la „Anti-Skin Damage Protective Film for Laser Treatment“ ertränkt wird. Aber mal von vorne.

Über die Entstehungsgeschichte der Perfluordecalin (PFD) Patches

Der folgende Beitrag gibt einen fachlichen Überblick über die Entstehungs-Geschichte der Perfluordecalin (PFD) Patches. Deren klinische Studienlage, die physikalischen Mechanismen im Vergleich zu Glas-Objektträgern und die Bedeutung von Monte-Carlo-Simulationen. Alles für das Verständnis der Laserimpuls-Interaktion mit der Haut.

Die Idee des Perfluordecalin (PFD) Patches entstand aus der Beobachtung, dass nach energiereichen Piko- und Nanosekunden Laserimpulsen in der Haut Gas- oder Dampfvakuolen auftreten.

Dieses in der Epidermis als „Frosting“ bekannte Phänomen ist in Wirklichkeit ein Vergasungseffekt durch Kavitation. Da ist nix zuckersüß.

Das Tattoo-Pigment (Ziel-Chromophor) absorbiert die Laser-Impulsenergie, wodurch ein Laser-Induced-Optical-Breakdown (LIOB) das Pigment im Fokus zertrümmert und gleichzeitig durch Kavitation (unter Berücksichtigung der Thermal-Relaxation-Time/TRT oder Stress-Relaxation-Time/SRT) eine schnelle Druckwelle entsteht, die lokal Gewebe oder Pigment zerstört.

Durch ihre Wucht reisst die Epidermis kurzweilig von der Dermis.

Die Laser-Energie ist enorm. Sichtbar wird das an der Hautoberfläche durch eine kleine weiße Blase.

Diese verhindert leider das sofortige erfolgreiche Setzen weiterer Impulse an gleicher Stelle, da „WEISS“ den Laserimpuls nicht nur streut, sondern bekanntlich gut reflektiert und somit blockiert.

Das PFD-Patch ist dabei nun eine Kombination aus Silikon-Matrix und Perfluordecalin, wobei letzteres die entstehenden Gasbläschen binden soll, die Haut optisch „klärt“ und somit mehrere Laser-Durchgänge direkt hintereinander ermöglichen soll. Ohne dass der Frosting-Effekt eine weitere Energieaufnahme behindert.

Besonders bei dunkleren Hauttypen nach Fitzpatrick IV–VI wurde die Sicherheit durch reduzierte epidermale Temperaturspitzen durch die Laser-Impulse bestätigt.

Der Nutzen liegt damit weniger in der vollständigen Beseitigung der Blase als vielmehr in einer klinisch praktikablen Modulation.

Die dunkle Haut besitzt immer viel Laser-Futter und wird mit dem PFD-Patch also vor unnötiger Hitzeentwicklung geschützt, was Verbrennungen, postoperative Hyperpigmentierungen und Nebenwirkungen deutlich reduzieren soll.

Aber schaut man sich die PFD-Funktion mal genauer an, wird deutlich, dass Gas nicht wie behauptet absorbiert, sondern durch äußeren Druck kontrolliert wird. Also zurück Richtung Dermis gedrückt wird.

Die Vermeidung äußerlicher Blasen hat das Ziel die Laserbehandlung (auch im Multi-Pass) rascher fortsetzen zu können.

Unsere Frage lautet nur „warum“? Wegen der schönen „SEE THE RESULTS“ Bildchen auf der DESCRIBE® Webseite?

Die Limitierung der Perfluordecalin (PFD) Patches liegt nicht nur in ihrer Weichheit

Das Perfluordecalin (PFD) Patch passt sich der Haut zwar komfortabel an, wie eine Scheibe Fleischwurst, reduziert die intradermale Blase jedoch nur sehr eingeschränkt.

Nur weil man es „oben“ nicht mehr sehen kann, heisst das nicht, dass „unten nix mehr passiert“.

Jeder Treffer eines Ziel-Chromphors löst eine mikroskopisch kleine Explosion in der Haut aus. Je mehr langsame (wie beim Nano-Laser) oder höhere Laser-Energie, desto größer die entstehende sogenannte Laser-Vakuole in der Dermis (Hohlraum am Ort des Geschehens nach Plasma-Pigment-Sprengung).

Beim Pico Laser sind diese deutlich kleiner, was mit seinem physikalischen Prinzip in der Photodekomposition, der Photoakustik zusammenhängt.

Doch irgendwo muss die Energie ja hin, wenn nicht Richtung Epidermis in Form einer Kavitations-Blase (Frosting), dann bleibt sie unter der Hautoberfläche und richtet dort größeren aber von außen nicht sichtbaren Schaden an. Der Furz im Wasserglas …. mit Deckel drauf!

Glas-Objektträger als Alternative – nur zum Vergleich

Wir eröffnet hier mal das Argument für den Einsatz von Glas-Objektträgern als Alternative bzw. als sehr viel günstigeren Vergleich zum Perfluordecalin (PFD) Patch.

Ein Glas-Objektträger, den wir in Verbindung mit Mikroskopen kennen, kostet nur ein paar Cents. Er ist starr, bruchfest bis zu einem gewissen Grad und ermöglicht durch seinen Widerstand gegen Verformung eine gleichmäßigere Kompression der Haut als ein wabbeliges PFD-Patch.

Alternativ kam uns der Gedanke, dass man auch einen Glas-Spatel, wie man ihn von der Diaskopie (entwickelt 1893) in der Dermatologie kennt, verwenden. Der ist allerdings i.d.R. geschwungen und heutzutage aus Kunststoff.

Hiermit ließe sich die Expansion der Kavitation Richtung Hautoberfläche effektiv begrenzen und zudem die Hautstelle noch ebenen. Aus Sicht der Monte-Carlo-Simulationen zur Laser-Gewebe-Interaktion wäre dies tatsächlich ein enormer Vorteil.

Eine glatte Eintrittsfläche, die unter dem Mikroskop wie ein Gebirge wirkt, sorgt für weniger Streuung und Reflexion. Hierdurch kann der Laserimpuls tiefer in die Dermis eindringen und mehr Energie auf die Tattoo-Pigmente übertragen.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass das Laser-Handstück immer im 90-Grad-Winkel zur Hautoberfläche geführt werden sollte (macht nur kaum einer).

Der Unterschied zwischen den beiden Interfaces wird noch deutlicher, wenn man die Laserphysik betrachtet. Pikosekunden-Laser arbeiten primär mit photoakustischen Effekten, während Nanosekunden-Laser stärker thermisch wirken.

Monte-Carlo-Modelle gekoppelt mit thermodynamischen Analysen zeigen, dass ein ebenes, starres Interface die Energieverteilung optimiert und die Photoakustik gezielter auf die Pigmente lenkt.

Perfluordecalin (PFD) Patches hingegen wirken vor allem über eine moderate Temperaturkontrolle und eine teilweise Reduktion von Mikroblasen in der oberflächennahen Hautschicht.

Ein klares Spannungsfeld zwischen Glas und Silikon

Glas ist in der Theorie und im Labor das optisch und mechanisch überlegene Interface. Perfluordecalin (PFD) Patches sind hingegen in der klinischen Praxis sicherer. Aber nur weil sie auch mit einigen wenigen Forschungs-Arbeiten und Zulassungen ausgestattet sind.

Glas überzeugt durch höhere Druckbelastung, glattere Oberflächen und bessere Energieeffizienz, birgt aber Bruchgefahr, Hygienerisiken (naja) und es fehlt die medizinische Zulassung. Man könnte sich jetzt mal als Beispiel das Handstück vom GV Nd:YAG mit Glas & Kühlung anschauen.

Wir schmunzeln derweil nostalgisch über die allseits bekannte und in Erinnerung gebliebene blasenfreie Eiswürfen Anwendung zur Laserbehandlung von Prof. Dr. Berlin hier in Berlin.

Das Perfluordecalin (PFD) Patch ist dagegen CE-zertifiziert, FDA-cleared, einfach handhabbar und hygienisch sicher. Es ist aber extrem teuer und als veritables Zusatz-Werkzeug im klinischen Alltag bei der professionellen Tattooentfernung mit Laser aus unserer Sicht völlig unnötig.

Unsere Meinung zu diesen Perfluordecalin (PFD) Patches

The Show Must Go On. Wir kennen die Dinger jetzt seit über einem Jahrzehnt und halten in der klinischen Anwendung rund um die Tattooentfernung nichts von ihnen.

Das hat unterschiedliche Argumente. Das Erste ist und war, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis völlig absurd erschien (50 $ für 5 Patches oder schlimmer – wir wissen es nicht mehr genau) Und dass man sie auch nicht so einfach erwerben konnte.

Hinzukommt die Patch-Größe von 2.5 x 3 inch (bzw. 6,35 x 7,62 cm), sagen wir rund 50cm2. Bei einer Tattoo-Fläche von ca. 150cm2 wären das entweder 3 Patches oder man müsste eines stetig abnehmen und neu positionieren.

Dabei verunreinigt es jedes Mal mehr, was im Zuge der MC-Simulation ein weiteres Hindernis für den Laser-Impuls Richtung Pigment bedeutet. Irgendwann fühlt es sich nicht nur so an, sondern sieht auch so aus wie eine Scheibe Fleischwurst.

Da wir eh kein Freund von Multi-Pass Behandlungen, wie der R20 oder R30 Laser-Methode (20 oder 30 Minuten Pause zwischen den Behandlungen) sind, warum sollten wir dann Fan für eine Option werden, bei der sogar bis zu 4 Behandlungswiederholungen hintereinander ohne Pausen möglich werden sollen?

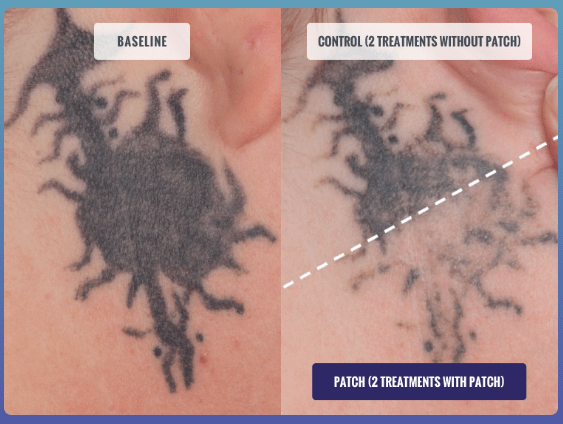

Wer möchte, der kann sich anhand des Fotos und weiteren hier aus der Pilot-Studie von „Biesman B, O’Neil M, Costner C. Rapid, high-fluence multi-pass Q-switched laser treatment of tattoos with a transparent perfluorodecalin-infused patch: a pilot study. Lasers Surg Med. 2015;47(8):613-618.“ mal ran trauen und erläutern, welchen Einfluss die PFD-Patches und die eingesetzten Laser-Parameter des AlexTriVintage QS Alexandrit Lasers in Bezug auf die Pigmententfernung durch jeweils 2 (mit & ohne Patch) Behandlungswiederholungen ausgewirkt haben könnte.

Unser Hauptargument gegen das PFD-Patch sind PAKs – what?!

Die Perfluordecalin (PFD) Patches sind bekanntlich aus Silikon (Polydimethylsiloxan, PDMS). Dies besteht hauptsächlich aus Silizium, Sauerstoff und Kohlenstoff. Mal abgesehen davon, dass es nicht bei akuten Hautentzündungen, Allergien gegen Silikon oder Perfluorodecalin sowie bei offenen Hautläsionen verwendet werden sollte, grübeln wir noch über weiteres.

(Bisher) Theoretisch können beim Laserbeschuss von Silikon polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs) entstehen. DIE wollen wir in unserem bunten Bereich der Tätowierung, des PMU und ihrer Pigmente tunlichst vermeiden. Sie gelten über unterschiedliche Klassifizierungen als krebserregend (karzinogen).

Warum sollte man sich und seinen bunten Kunden also eine Silikon-Folie vor die Nase legen, drauf lasern und mögliche Schadstoffe freiwillig einatmen? Das dürfen sich btw. die ganzen Hollywood-Peeling-Carbon-Masken-Experten selbst auch gerne mal fragen.

Unser letzter argumentativer Sargnagel zur Perfluordecalin (PFD) Patch-Beerdigung ist dann nur noch der zusätzliche Müll, den man ehrlicher Weise für nix produziert.

Die Verwendung von Perfluordecalin (PFD) Patches ist kein Best-Practice Standard, auch wenn gerne in der Form darüber geschrieben wird. Es ist teuere Show, dessen CO2-Fussabdruck nicht gut riecht.

Wer weniger Cavitation-Bubbles produzieren möchte, der reguliert seine Laser-Energie-Parameter einfach runter, macht mal eine Pause zwischendrin und kühlt. Der Pico Nd:YAG verursacht von Hause aus schon weniger Kollateralschaden, wenn man ihn richtig bedient.

Multi-Pass Behandlungen haben im echten Tattoo-Leben noch nie wirklich zum Ziel geführt. Wer es mit der Tattooentfernung eilig hat, sollte früher kommen und bedenken, dass mehrere aufeinanderfolgende Laserbehandlungen auch mehr zertrümmertes Pigmentmaterial und einen stärkeren Verletzungsgrad in der Dermis verursachen. Abgesehen davon, dass die Dermis wohl zum löcherigen schweizer Vakuolen-Käse mutiert.

Das sorgt primär für einen höheren Aufwand für das eigene Immunsystems im Pigment-Abbau und im Heilungsprozess.

The couch might be yours!

Was uns final im Zuge der Laser-Impulse noch besonders wichtig ist

Dass ein Pico- oder Nano Lasersystem Herzfrequenzen von Einzel-Impulsen bis zu 15 Hz liefern (15 Impulse pro Sekunde) ist ein Nice-to-have. Jeder Sternenkrieger würde sich solch eine Option für seine Laserknarre wünschen.

Im YouTube-Video und Insta- oder TikTok-Reel zur Tattooentfernung sieht es auch spektakulär aus, wenn der Laser aufs Tattoo oder Permanent Make-up ballert, als gäbe es kein Morgen mehr.

Wenn man aber mal genauer hinsieht, dann erkennt man, wie sich die einzelnen Impuls-Punkte stark überlappen. Kein Wunder, denn ab 5Hz braucht es schon recht flinke Finger, um Impulse effizient „nebeneinander“ setzen zu können.

Die Ballerei ist reine Show, totale Energieverschwendung, Ressourcen-Abnutzung der Blitzlampe und behandelt in vielen Fällen Hautareale, die gar kein Tattoo- oder PMU-Pigment inne haben.

Das ist in vielen Fällen leider gar nicht so lustig, wie es klingt. Haut-, Laser- und Wellenlängen abhängig kann sowas auch rasch zu Hyper- oder Hypopigmentierungen bis hin zum Lasertrauma und einer ungewollten Depigmentierung führen. Blasen und Krusten inklusive, die keiner braucht noch haben möchte.

Es wäre an der Zeit im Bereich der Laser-Tattooentfernung mal wieder ein bisschen spiessiger zu werden und akkurater zu lasern. Dann braucht es auch keine Perfluordecalin (PFD) Patches und unser Stapel von Gutachter-Anfragen nach Fehlbehandlungen würde nicht weiter wachsen.

Vielen Dank! 🙏🏻

Ich kann als Laie weder das Eine noch das Andere beurteilen, mir aber nun immerhin eine Meinung bilden.

Dieser Artikel unterstützt mein Gefühl!

Danke für die Recherche und Aufklärung!!!

Macht weiter so !

Liebe Claudia,

danke Dir fürs lesen und Deinen aufmunternden Kommentar. 🙏🏼

Wenn Du Fragen hast, dann melde Dich sehr gerne. Wir wissen sicherlich noch nicht alles, dürfen aber mit denjenigen zusammenarbeiten und vor allen Dingen fragen, die sich im Zweifel wirklich auskennen.

Viele Grüße.